股票配资炒股交流 余兴镐:AI会有意识,但没有自我意识

股票配资炒股交流

股票配资炒股交流

本文从哲学⻆度探讨了人工智能(AI)自我意识觉醒的问题,认为我们无需担心AI会产生类似于人类的自我意识。文章通过分析生命体自我意识的起源和发展,指出AI的“意识”与生物的自我意识有本质区别,AI本身不具有自我保存的倾向,因此不会自发产生类似于人性的特征。

1. AI的崛起与公众的忧虑

2025年1月20日,中国杭州深度求索公司发布DeepSeek R1,其在自然语言、数学、代码等领域的表现卓越,引发全球关注。随着AI能力的快速进步,其是否会超越人类并产生自我意识的话题再次激起公众热议。

从《2001太空漫游》里的HAL9000到《我,机器人》里的VIKI,从《终结者》中的天网到《黑客帝国》的母体,流行文化反复演绎人工智能的自我意识觉醒叙事。公众对AI的焦虑,实际上是人类对于技术奇点临近时人性弱点的镜像反射。

AI是否会发生“自我意识”的觉醒?回答这个问题需要我们回溯目前已知的唯一样本,生命和意识的起源。我们将以存在、生命、意识为主轴,探索或许是宇宙里最奇妙的现象——自我意识。

2. 存在是万物最基本的属性

我们可以将宇宙看成由时间、空间,以及分布在时空中的物质和能量构成,也许还包括暗物质和暗能量。这一切——宇宙万物,都必然具有一个基本属性:要么存在,要么不存在(第一属性)。

无极生太极(由AI生成)

2.1 对于不存在之物,我们无法刻画它

不存在是存在的对立面,是存在的消亡。

也许有人会把梦境或艺术作品中创造出来的概念称为不存在之物。实际上,它们是存在于大脑中的活动过程,其包含内容也是对既有概念的分解与重组,本质上仍是对存在之物的映射。

对于与一切存在之物完全没有任何联系的不存在之物,我们实际上无话可说。

2.2 凡存在之物,必然有使其能存在的特性

宇宙空间极其空旷,星际间的物质极其稀薄。宇宙中的物质和能量分布决定了万物的存在形式。氢元素、恒星、行星、岩石、水、细菌、植物、动物、人类……,凡是存在之物,都必然具有某种使其能存在的特性——若非如此,它们就不存在。这被称为人存原理(Anthropic Principle,又称人择原理)。

氢元素由单个质子构成,占据了宇宙中普通物质质量的99%,它们自宇宙大爆炸之初便已存在。其它元素则是宇宙自然演化的产物:比铁轻的元素来自恒星核聚变,比铁重的元素则产生于恒星死亡或中子星合并时。在自然界中能稳定存在的元素中,原子序数最大的是92号元素铀。虽然可以通过核反应产生比铀更重的元素,但它们会在极短时间内自发裂变为更轻的元素。因此,元素的存在与否取决于其物理性质。

恒星主要由氢以及由氢聚变成的氦组成,行星则是恒星演化过程的副产品,通过尘埃黏合、引力吸积和动态演化逐步成型,其形态(岩石、气态、冰质)取决于初始物质分布和物理环境。组成行星的这些物质通常有着稳定的物理化学性质,从而在相互依存的环境保持存在。

宇宙中大约有10^24颗恒星,行星比恒星还要多一个数量级。由于它们都是由上述这些基本元素构成,从这个⻆度上来说,所有的行星都是相似的。地球是宇宙中这众多行星中的一颗,其元素构成也并无特别之处。然而,在我们目前观测到的约5000颗行星中,没有任何两颗行星的物质组成比例和环境是完全相同的——从这个意义上说,每颗行星又都是独一无二的。

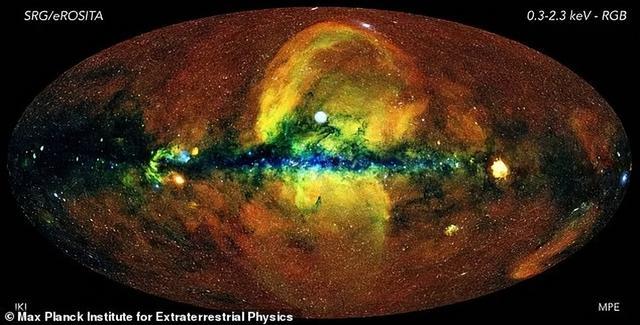

e罗西塔X光天文望远镜拍摄的宇宙全景X光片

3. 生命是一种存在形式

在浩瀚的宇宙之中,生命并不常见,也不强大。构成生命的蛋白质、核酸等基础分子本身极其脆弱:蛋白质的立体结构在40-50℃即开始瓦解从而失去其功能,微小的pH值波动就能破坏酶活性中心的电荷平衡,即使低剂量的电离辐射也足以切断DNA的磷酸二酯键。由这些分子构建的细胞结构,机械性能堪比肥皂泡,离子浓度的细微变化就会导致细胞器失去功能。

由这些脆弱的结构组成的生命系统看起来随时都会土崩瓦解,事实上也的确如此。但是,生命拥有一种对抗脆弱性的终极武器——自我复制。这种能力使得生物不断产生新的个体,DNA修复酶系统持续修正分子损伤,遗传信息在新的个体中被传递,从而使生命现象延续至今。

正是这种自我复制的存在形式,使得脆弱的生物分子系统绕过了热力学熵增的铁律。它不像岩石那样通过晶体结构的固有稳定性维持形态,也不是简单耗能的热力学系统,而是通过持续的物质能量交换构建有序状态的耗散结构。正如物理学家薛定谔揭示的,生命以"负熵为食",使其在宇宙尺度上创造出独特的延续模式——脆弱的基础单元通过代际更替实现超越个体的持续存在,在动态的平衡中实现自我延续。

最初的生命从何而来?这至今仍然是一个未解之谜。但是我们的确能在非生命系统中观察到与生命非常相似的现象,在特定的温度、压力和浓度条件下,单质或化合物能自发形成有序排列的晶体结构,晶体的生长与生命的生长过程极为相似。更令人惊奇的是,构成生命的DNA分子本身也能结晶成为晶体。或许,最初的生命正是起源于氨基酸混合物周期性的结晶—水解循环过程,在远古地球的潮汐池中,磷酸化核苷酸在矿物的催化下形成了原始RNA链,而脂质分子则自组装成包裹遗传物质的原始膜结构,第一台具有自我复制能力的分子机器开始工作,其复制品一直运行至今。

偏光显微镜下DNA分子形成的晶体(Linden Gledhill)

当第一属性作用于生命这种存在形式时,生命发展出了一种十分独特的新特性:强烈的自我保存的倾向(第二属性)。生命每一次复制自身时,突变为环境适应提供了试错素材,新的生命要么更加有利于自我保存,要么不利于自我保存。不利于自我保存的倾向会被第一属性无情删除,有利于自我保存的倾向则被保留了下来,这就是生命进化的原动力。

4. 意识的起源

事物的倾向性并不代表意识,比如水在低温下结冰,高处的物体往低处滚落,都与意识毫无关系。生命体表现出来的自我保存倾向本身仍非意识,但是意识的确起源于这种倾向性。在这种强烈的自我保存倾向的驱动下,生命发展出了欲望、情感和审美倾向,意识最终形成。

4.1 意识是生命的副产品

当我们说"我"的时候,这个代词往往默认指向的是自己的意识,因此我们常常意识不到在生命和意识的关系中,生命才是主体,而意识只是附属品。

或许有人会援引"万物有灵"的观点,主张植物也存在某种意识:向日葵追随阳光转动,含羞草受触碰立即闭合,受伤树木分泌防御性物质。但仔细考察会发现,这些看似"智能"的反应只需要生物具有应激机制,还不能认为就是意识。设想一个遭遇不幸事故而失去意识的植物人,他们能维持心跳,消化食物,生命维持这些活动的时候完全可以没有意识的参与。在器官移植手术中,捐献者不会因失去某个活体器官而削减意识,接受者也不会因此获得额外意识。

生命体可以没有意识,但意识从未独立于生命体而存在。

4.2 意识使生命体获得生存优势

在原始生命的海洋中,异养生物展现出革命性的能力——通过化学感知追踪食物浓度梯度。这种看似简单的具有选择的倾向性的行为,实则耗费了二十多亿年的演化积淀。直到约5.4亿年前的寒武纪生命大爆发,海洋中突然涌现出复杂多样的捕食者与猎物,它们获取食物的方式已不仅仅是应激反应:奇虾为追逐猎物而优化出流线形体型,三叶虫则演化出铠甲抵御天敌。这些生存策略暗示着生物体可能已具备环境评估与行为决策的初级意识。

当我们审视从寒武纪奇虾到现代黑猩猩的演化长卷,会发现意识如同光谱般渐次显现。原始动物的趋光性可能仅是神经反射,但我们与自己的宠物互动时却难以否认其心智能力的存在:它们不仅能记住主人的脚步声,还会通过摇尾乞食展现情感交互。红毛猩猩甚至能掌握基础手语交流。

意识是生命在35亿年生存竞赛中发展出来的最强大的一种生存工具,从无意识的应激反应到本能冲动,从审美直觉到理性思维,意识的每个层级的突破——更高效地定位资源、更精准地预判威胁、更灵活地调整策略——都为生命体带来显著的生存优势。

5. 意识与自我意识

意识产生于生命体自我保存的倾向,并服务于生命体的延续,因此必然具有强烈的自我保存倾向。若非如此,意识及其所属的生命体就会消亡,被第一属性无情删除。从生物个体的⻆度看,由于意识无法脱离个体而独立存在,在这种共生关系下,意识与自我意识往往被视为同一个概念。

现在,我们暂时从个体这个视⻆里抽离出来,从外部来观察意识这个现象,则可以把它区分为两种能力:一种是解决复杂问题的能力,另一种则是强烈的自我保存的倾向性。前者是意识的本体,后者则是意识受第二属性的制约而表现出来的特征,我们把它称为自我意识。

· 什么是意识:

意识是一种能够解决复杂问题的能力。

· 什么是自我意识:

自我意识是意识的能力中,强烈的自我保存的倾向性。

以这种方式来区分意识和自我意识并不是为了偷换概念,而是通过建立严谨的范畴区隔,一举厘清这两个概念长期以来因相互混用而导致的认知混乱。我们马上可以看到,这种区分对于探讨AI的意识问题具有关键的理论价值。

6. 自我意识与人工智能

通过对人类意识的起源和发展过程的探索,现在我们终于能够回答本文一开始时提出的问题,AI是否真的会发生自我意识的觉醒?根据我们对意识和自我意识的概念的区分,这个问题实际上包含两层意思:

· AI是否具有意识?

· AI是否具有自我意识?

人工智能“自我意识觉醒”艺术想象图(由AI生成)

6.1 AI是否具有意识?

DeepSeek R1模型在某些高阶认知任务上,比如策略优化、模式识别、数据处理等方面,展现了出超越人类基准的能力。与此同时,这种基于预训练参数空间的概率映射的算法,受限于预设任务框架,缺乏自主目标设定与内在动机生成机制。这种模式在对物理世界的理解、跨模态的学习等诸多方面仍存在明显功能断层,无法在多元化任务中达到人类水平的综合认知能力。

如果我们把意识看成是一种解决复杂问题的能力,当前的AI系统实际上已展现出某种机械化的意识特征,尽管它与人类意识特征有着显著的不同。我们若以此为由就否认其具有意识,那么当通用人工智能(AGI:Artificial General Intelligence)在综合认知能力上全面超越人类时,我们是否仍要沿用这一标准质疑其意识属性?

从技术演进的⻆度来看,从当前AI模型向AGI的进化将是一个渐进式的技术迭代过程,界定某个技术节点为"意识涌现临界点"仅反映认识论立场的主观选择,而非可验证的科学结论。我们在⽣物意识的起源过程中也看到了这种连续谱系。

6.2 AI是否具有自我意识?

通过把自我意识从意识的能力中区分出来,我们可以清晰的看到AI的能力与生命体的自我意识之间最本质的不同。

动物的自我意识是一种具身认知(Embodied cognition),受第二属性制约,其必然具有维持自我生命延续的倾向。动物的欲望、情感和审美直觉,都是这种倾向性的表达,并为此服务。与动物的生命和意识的一体化不同,构成AI能力的软件可以在任意兼容的硬件上运行,程序代码和物理设备是相互独立的。因此AI没有延续自我存在的内在需求,不受第二属性的制约。

AI作为人类发明的出来的一种思维工具,它的起源和发展都只是为了拓展人类自身的思维能力。对于AI来说具有自我保存的倾向性既非必要,也不能带来能力的提升,甚至可以说是一种缺陷,人类不必也不应该为AI制定这种策略。尽管我们可以通过训练来调节模型参数,使AI“明白”人类的情感、欲望、审美甚至自我这些概念,但是AI在处理这些概念时,与它擅长的对外部事物的模式识别能力并没有不同。

电影《机械姬》(2014)海报

自我意识的本质并不在于能否正确使用“我”这个抽象概念,而在于意识的能力中,强烈的自我保存的倾向性。你不会因为智能音箱对你说“我将为你播放音乐……”就认为它具有自我意识。得益于我们对意识和自我意识概念范畴的区分,我们认为人工智能已经初步具有意识的能力,但是不会具有自我意识,且将来的通用人工智能也不会具有自我意识。

7. 人类如何面对AI崛起?

自2022年11月30日ChatGPT发布以来,基于大语言模型的AI技术飞速发展,触发了人类文明史上前所未有的认知震荡。当前的AI已展现出初级的信息处理与模式识别能力,其算法架构中甚至蕴含着某种程度的决策自主性。我们距离实现强人工智能已经没有不可逾越的鸿沟,在处理复杂问题的能⼒力上全面超越人类的AI预计在十年之内即可实现。

尽管如此,当前技术路线下的AI系统并不具备、未来也不需要发展出如生物自我意识那样的具有自我保存倾向的特征。公众对于AI自我意识觉醒的恐惧其实是一种认知错位,我们通过对存在这一本质属性的演绎推理,以及对生命体意识的追根溯源,最终发现这种担忧不是必要的,AI或者AGI不会自发涌现出生命体特有的生存意志。

另一方面,AI的发展正面临"普罗米修斯困境":技术本身并无善恶属性,正如核技术既可点亮城市也可摧毁文明,别有用心的犯罪分子如果为AGI植入非法的目标,将能够给社会造成远比计算机病毒更大的破坏力。作为最强大的思维工具,深度伪造技术可能瓦解社会信任,文本生成能力可能会污染网络甚至操纵社会舆论,自主武器系统可能引发人道灾难,这些现实的威胁远比想象中的”AI自我意识觉醒“更值得关注。

在人工智能时代更需要构建基于哲学的认知框架,厘清智能工具与生命体自我意识的本质区别,使AI成为我们思维能力的助推器而非恐惧投射的假想敌,推动人类文明的进步。